maio 13, 2024

O apego à vida

maio 11, 2024

Fazia quatro dias que estava de pé em cima do telhado de um rancho. Foi levado até ali por puro instinto e sorte. A água do rio mais próximo subiu tanto que invadiu centenas de casa pelo caminho, incluindo a sua, da qual foi arrastado por um nado improvisado. Durante quatro dias ficou sem comer, sem beber e sem a menor chance de relaxar. Se descuidasse minimamente, caía sobre a água. E, caindo, muito provavelmente acabaria morrendo afogado. Quatro dias de músculos tensos, de dor nas quatro patas, cada uma delas com uma ferradura. Tais ferraduras, que em terra serviam de apoio firme, ali em cima do telhado eram uma ameaça de morte, pois tornavam tênue o ponto de contato com o telhado. Equilibrava-se sobre a parte firme deste último, composta por uma única madeira estreita e comprida. Não bastasse o malabarismo, também não parava de chover. Assim, encharcado, com fome, com dor e sede, ele permaneceu sobre o telhado. Ninguém veio em seu socorro, pelo menos não no início. Havia, como todo cavalo, sido projetado para desbravar a terra aberta, não para se manter rígido sobre um telhado, um ponto tênue que o segurava na fina navalha da vida. Portanto, não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Só sabia que precisava ficar parado. Não podia dormir. Quatro dias de agonia, espanto, medo, paralisia instintiva, equilíbrio fatal. Fitava o entorno com seus olhos doces, obedientes a um mestre agora ausente. Encarava resignado a água. Via algumas pontas de casas despontando aqui e ali, elas também tentando ficar emersas. Os restos de alguns postes de luz. Virá alguém em seu socorro? Ele obviamente não poderia responder a esta questão. Mas sua intuição animal o fazia aguentar. Assim como o absurdo o arrancou do chão firme e da vida cotidiana de trotadas e trabalho duro, o absurdo o mantinha no cume do telhado. Naquele momento, sentiu-se profundamente sozinho. Abandonado. Um plácido, profundo e resignado sentimento animal. Não obstante, não saberia fazer outra coisa que não permanecer vivo. Manter sua vida, não importa a razão. Não era por saudade de seu antigo dono, nem por amor às pradarias em que trotava. Nem por apego a outros companheiros cavalos. Nem pelo capim que comia todo dia. Ou pela longa vida que ainda poderia ter pela frente. Era simplesmente porque não lhe parecia natural, instintivo, se deixar engolfar pela água suja. Não havia nele nenhum vestígio de impulso ao nada, à morte. Poderia ter morrido, é claro, mas se isso tivesse acontecido não seria por sua própria vontade. Estava agarrado à vida. Nada mais importava. Seu corpo simplesmente parecia saber o que fazer. Da água suja e mortal precisava escapar. Subir, escalar, ir até o último refúgio possível, fosse onde fosse, e ali permanecer. Sua permanência era sua prova de amor à vida, o amor animal, puro e profundo. Abaixo de si, o terror, a destruição.

Seres não pensantes

abril 14, 2024

A vida na Terra, desde seu surgimento, é uma série de singularidades que nunca mais vão se repetir. Neste exato momento, um número quase-infinito de eventos estão acontecendo. Destes, pouquíssimos serão lembrados, sequer reconhecidos. E infinitos eventos ocorreram no passado.

Porém, cada evento singular é passível de ser identificado, descrito, até mesmo documentado. Se houver um Deus, com certeza ele representa as infinitas possibilidades de acontecimentos singulares, e cada uma dessas infinitas possibilidades são não apenas por ele antecipadas, mas especialmente acolhidas e dignificadas.

Nos recôndidos mais distantes da história, animais circularam por esta Terra. Cada um viveu esse mistério que é a vida. Interagiram com o ambiente, extraíram deste os recursos para se manterem vivos, interagiram entre si, muitos se reproduziram, outros vagaram solitários por vastidões sem fim. Olharam para as estrelas, mesmo que delas não tivessem a menor consciência. Do Cosmos receberam os raios do Sol, laboriosamente convertidos em formas de energia por eles assimiláveis, transmitidas em uma cadeia de minúsculos seres construída sobre milhares e milhares de séculos.

Os que tinham coração, este lhes bombeava um sangue viscoso e nutritivo. Um músculo insistente, que ora batia acelerado, fazendo seus detentores subirem planícies e colinas íngremes, ora batia como se fosse parar, deixando o organismo naquele estado de vigília, uma zona entre a vida e a morte. Os que tinham cérebro, este lhes integrava todas as maravilhas físicas e cósmicas que irradiavam por todos os lados e que, graças a alguns desses cérebros, eram enfim apreendidas naquilo que realmente eram. E mesmo os cérebros que não faziam isso também tiveram seu papel, ajudando essa multidão anônima de seres a relembrarem o local onde nasceram ou então onde estavam as frutas mais doces.

Os que tinham um sistema nervoso, e imagino que fossem muitos, podiam sentir o que nós humanos chamamos de dor. Mas pouco importa o que nós humanos chamemos essa reação que faz evitar algo. A dor é a universal que nivela todos os organismos vivos minimamente complexos. A dor é sempre vivida de modo singular. Ninguém ou nada pode sentir dor por procuração. Essa mesma dor tem como complemento o prazer, mais uma palavra humana que basicamente descreve uma sensação física que tende a induzir a repetição de um comportamento. Na vasta maioria do reino animal, essa repetição está na base da transmissão de algumas células que têm o pontencial de gerar outros seres iguais aos exemplares originais.

Tenho um imenso interesse por animais não conscientes. Eles são a ESMAGADORA regra deste planeta, jamais a exceção. A única exceção é uma espécie que só se tornou dominante por causa de um órgão pensante. O pensamento é a ruptura com o imediatismo da existência. Pensar é romper com o mistério da vida. Para esse cérebro pensante chamado de “humano”, qualquer mistério é uma fonte de questionamento, um tópico de investigação. Um ainda-não que, em questão de tempo, será dissecado em explicações racionais.

Os animais não conscientes são os verdadeiros “donos” deste planeta. Até porque chegaram primeiro. Infelizmente, não bastassem as diversas extinções naturais em massa, estão sendo submetidos a novos níveis de tortura e destruição pela espécie que tem um cérebro pensante, a única efetivamente capaz de produzir o mal absoluto por escolha própria. Tal espécie se arroga o poder de tutelar os animais não pensantes, destruindo-os, seja como meio de alimentação, lazer/diversão, “avanço científico”, ou pura maldade (= algo que não precisava acontecer, mas acontece porque o humano assim o deseja). Não há quase mais nada “selvagem” na natureza. Em cada canto mais remoto deste planeta haverá a presença da espécie pensante – que se adapta até ao fundo do mar, tamanha sua astúcia e resiliência.

Na base do exponencial desenvolvimento tecnológico da espécie pensante estão seus próprios interesses. Bombas atômicas foram inventadas não para defender o planeta de um eventual meteoro ou de “alienígenas”, mas para reforçar o poder de uma tribo sobre a outra. As sofisticadas técnicas de previsão do tempo não servem, primariamente, para proteger animais não pensantes de esbarrarem com eventos climáticos catastróficos. Servem para prever ações pela espécie pensante a fim de proteger suas plantações e propriedades. A espécie pensante chegou mesmo a inventar deuses, acreditando que, após esta vida, haverá um paraíso onde alguns viverão eternamente. Por certo porque não consegue conceber que uma tal “maravilha” deva morrer e ser esquecida para sempre.

A espécie humana melhorou inimaginavelmente suas condições de vida. Mas faz tudo pensando em si mesma. Do ponto de vista do planeta, essa espécie é completamente supérflua. Se não tivesse surgido, tudo estaria na mesma. A espécie humana não fez nada de significativo pelo planeta, exceto arruiná-lo. Ou quando cria desgraças para ela própria vir com a “solução”. A espécie humana, do ponto de vista do planeta, não é senão outra mutação fracassada. Os últimos a sair da selva para as cidades, onde usam bonés e armas semi-automáticas, para usar uma expressão de G. Carlin.

Conforto-me com o pensamento de que há um Deus. E, como disse antes, esse Deus está registrando tudo. Esse Deus sabe, no fundo, “o que está rolando”. Ele escuta cada grito, cada vida dizimada, seja por uma pedra aleatória ou por complexos matadouros “humanizados”. Quero crer que esse Deus é tão sintonizado com a verdadeira natureza do Cosmos que é até mesmo capaz de amar cada ser humano individualmente, uma tarefa desafiadora.

Psicólogo não é demógrafo

abril 13, 2024

Considere o seguinte. Você tem uma série de informações demográficas sobre um indivíduo X. Digamos, você sabe onde ele mora, seu gênero, seu status socioeconômico. Se você considera essas informações em agregados populacionais, você pode, com alguma segurança, extrapolar “outcomes” sobre esse indivíduo X. Por exemplo, pode estimar que a probabilidade de ele ascender socialmente é de média para baixa. Você não precisa entrevistar essa pessoa ou conhecer sua história pessoal para realizar certas extrapolações.

Em certo senso comum psicólogo, o próprio psicólogo recorre a variáveis sociodemográficas para ajudar a explicar algum fenômeno psicológico de interesse. Na sua versão mais distorcida ou empobrecida, o psicólogo usa jargões como “O sistema faz esse indivíduo X ser excluído ou ter menos chances de sucesso”. O sistema, sempre o sistema.

Se você faz análises de amplos sistemas, como o “capitalismo”, e você assume premissas ou pressupostos sobre como esse “sistema funciona”, você não precisa se dar ao trabalho de tentar explicar a singularidade. Aliás, esta última chega a ser até mesmo vista com suspeita. OK, você pode dizer que estou entendendo errado. Que existe uma “dialética” entre “universal e particular”. Que o primeiro se expressa no segundo, e vice-versa. Claro que isso acontece – nenhum singular ocorre no abstrato.

Mas acho que existe uma fronteira aqui, cujo reconhecimento com certeza viria a calhar em algumas situações, quando psicólogos são, na prática, cópias distorcidas de demógrafos.

Há também o oposto, claro: psicólogos agindo como cópias de jornalistas. Fazem perguntas óbvias para as pessoas, perguntas cujas respostas esse psicólogo, ingênuo ou incompetente em domínios teóricos, já tem antecipadas. A pesquisa se transforma, assim, num simulacro. Para não mencionar as dificuldades metodológicas envolvidas, como viés de resposta da parte do entrevistado/participante. Vieses de resposta significam, basicamente, que o participante de sua pesquisa “veste a camisa de sujeito de pesquisa” e fala o que você quer ouvir ou o que ele acha que é o apropriado a dizer nesse contexto.

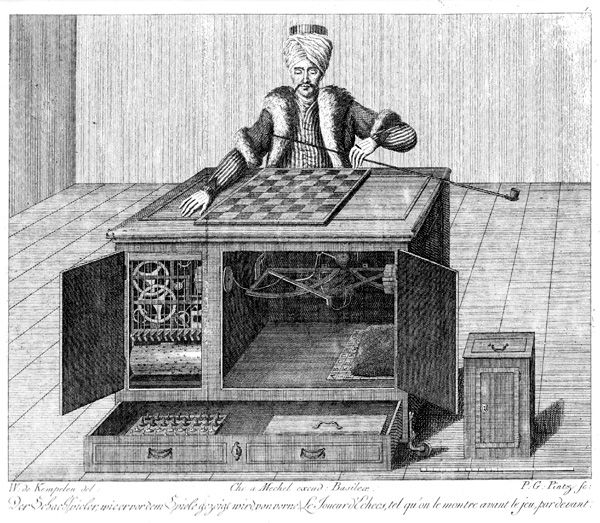

O autômato, usado por E. T. A. Hoffman (um autor citado por Freud) é uma excelente excursão sobre a idéia de ventrículo, de marionete, de um indivíduo puramente movido por signos culturais unidirecionais

Meu ponto, porém, é o seguinte. Cada pessoa é uma unidade singular (atenção: não sou “seguidor” de Leibniz; continue lendo). Um sistema aberto, em constante interação com seu meio e imersa no fluxo do tempo irreversível. E qual meio é esse? Gostaria de destacar um em específico: a cultura. Muitos (psicólogos) tratam a cultura como uma “variável”. Nada mais ingênuo do que isso. Pode servir, como no caso do demógrafo, para extrapolar alguns “outcomes”, mas a cultura não é “só” isso.

A cultura é o meio humano por excelência. Sua estrutura básica são signos. Por exemplo. Imagine um jovem tendo de escolher um curso superior. Ele vai ser “influenciado” pela materialidade de sua existência, por certo (se a família tem ou não dinheiro, por exemplo). Mas ele vai ser influenciado em um nível muito mais profundo: o próprio significado de um curso superior. Inicialmente, a pessoa é constituída de fora para dentro, por assim dizer. Há signos culturais que, de forma poderosa e quase invencível, promovem certas trajetórias em detrimento de outras. Há signos culturais que impedem ou dificultam certas trajetórias.

Porém, se essa pessoa quiser, de fato, emergir como singularidade, ela terá de revisitar os significados (signos) que a cultura lhe forneceu e que apareceram como caminhos a seguir. Revisitar significa que essa pessoa precisará produzir signos ela própria. Como diz o poeta, “Fazer algo com aquilo que fizeram de mim”. Apropriar-se de sua própria singularidade. Produzir signos é equivalente a produzir sentidos, tingindo afetivamente os significados (signos socialmente compartilhados). Aliás, não é à toa que Vygotsky, que estudou sentidos & significados, priorizou a ARTE como objeto fundamental de análise!

Uma pessoa jamais será uma imitadora perfeita de vozes, para usar uma expressão de Thomas Bernhard. Mas ela pode viver sua vida como uma sonâmbula ambulante, como na poderosa narrativa de Hermann Broch. O sonâmbulo vive dentro de um sonho. Esse sonho é, claro, o sonho narrado por signos culturais, que buscam instituir, ainda que de modo fluido e revisável, formas de vida consideradas legítimas. Se uma pessoa fosse uma perfeita imitadora de vozes, ela simplesmente seria previsível por meio de variáveis demográficas, como eu disse no início. Não precisaríamos de psicologia, oras.

E ela não é tal sonâmbulo justamente porque é capaz de produzir sentidos. Ao psicólogo, portanto, abre-se um campo de investigação enorme: como fazer a pessoa encontrar-se com ela mesma, na sua trajetória concreta de vida, atravessada que é, como um peixe num aquário, pela cultura (= a água). Aliás, David F. Wallace escreveu uma fantástica crônica sobre os peixinhos nadando inconscientes da água. Vale muito a leitura.

Volto a falar da importância de reconsiderarmos o conceito de singularidade, de pessoa, de ser de carne e osso cujas experiências jamais poderão ser terceirizadas, sob o risco de essa pessoa passar o resto de sua vida nadando em uma água da qual não consegue ter a mais remota ideia. A psicologia no nosso país passou por transformações fundamentais. Hoje é uma ciência muito comprometida com as condições materiais e sociais que “geram” ou “determinam” certos fenômenos psicológicos. Mas, como um rebanho, alguns estão indo ou já foram longe demais. Simplesmente, apagaram a individualidade, soterrando-a em jargões “sistêmicos” e discursos, na melhor das hipóteses, super entediantes e, na pior das hipóses, cínicos. Aliás, nesse sentido, lembrei-me agora de outra leitura fundamental: Crítica da razão cínica, do Peter Sloterdijk.

Faltando às aulas

abril 10, 2024

Vem dos EUA a notícia de que os alunos, especialmente do ensino básico e médio, estão faltando massivamente às aulas. Um quarto dos estudantes são considerados como “cronicamente ausentes”. Em parte, isso é ainda reflexo da pandemia. Porém, especialistas apontam para algo aparentemente mais sério: o fato de a cultura estar flexibilizando a presença na escola, tornando-a opcional.

Ao longo dos meus quase vinte e cinco anos como docente posso dizer que o fenômeno tem piorado. O meu universo amostral é o ensino superior, e já tive experiência de passar por diversas instituições. Penso que seja praticamente impossível não associar isso com a ampliação do acesso à internet. Além disso, a pandemia tornou bem mais aceitável o modelo “à distância”. Porém, isso parece ter ido um pouco longe demais e o próprio sentido de estar fisicamente presente numa sala de aula começa a ser relativizado.

Uma vez um aluno me perguntou como eu, como professor, via a “competição” com vídeos no Youtube ou de influencers. Na ocasião, relativizei. Mas parece inegável que o lugar do professor como “centro” irradiador de conhecimentos está diminuindo no mundo real e migrando para outros formatos. Isso, na melhor das hipóteses. Na pior, não está migrando para lugar nenhum!

Educação na Idade Média. Alguma “semelhança”?

Um aluno assiste minha aula porque é basicamente obrigado. Ele não me escolhe. Há o conjunto de disciplinas, e cada professor é responsável por algumas delas. Não tem a ver com uma turma em particular. Na internet, em contrapartida, ele pode escolher quem e o que ouvir. Há uma liberdade bem maior de escolha.

Desse ponto de vista, seria apenas uma troca de seis (presença) por meia dúzia (on-line)? Em parte, sim. Mas a decentralização promovida pela virtualização de todas as relações, das afetivas, laborais até as educacionais, pode estar reforçando certas características geracionais nos jovens. Estes começam a ver o professor como parcialmente dispensável. Jovens-adultos até podem, de fato, ter mais autonomia e considerar que ouvir um professor em específico não compensa – que é muito mais prático e melhor assistir um vídeo sobre o mesmo assunto na internet. Mas e as crianças, elas têm esse discernimento?

Qual o valor de uma aula? Não é apenas o conteúdo. Quando um aluno assiste um vídeo, é só isso que ele recebe: conteúdo. Faltar seguidamente numa mesma aula, e depois fazer um “trabalho de reposição”, pode cair em duas categorias: da parte do aluno, ele está deixando claro que seu interesse é puramente transacional (passar); da parte do professor, de que suas aulas equivalem apenas ao conteúdo do que foi ministrado. Por isso, é muito importante considerar reprovações por motivos de ausência. Mas resolverá?

***

Participar de uma aula presencial é estar junto com outros, criando um espaço de compartilhamento, de trocas de olhares, de leitura de implícitos, de ação-reação in loco.

Mais do que isso: uma aula é um evento singular, por vezes até mesmo um acontecimento, algo cuja passagem do tempo torna impossível replicar. E, como todo acontencimento, ele pode ser marcante. Pois nele podem surgir experiências singulares e, como tais, irrepetíveis – e, pela mesma razão, tão preciosas como a própria vida, que é o evento singular mais importante do Universo.

Muitas aulas presenciais são apenas eventos, okay; mas algumas serão acontecimentos. Você dificilmente conseguirá isso numa aula gravada, mesmo que você a repita centenas de milhares de vezes, num puro evento de massificação generalizada, na eterna repetição do mesmo, o tédio instituído como novo normal. A morte do acontecimento, da surpresa singular de cada materialização do tempo na presença. Estar presente (há um duplo sentido aqui!) é, hoje em dia, algo tão ou mais importante que a atenção.

Talvez aceitemos a lenta mas progressiva substituição da presencialidade pela virtualidade porque, no fundo, nós próprios não estamos mais tão conectados assim com o “mundo da vida” – afinal, boa parte de nossas relações afetivas e de amizade também se desmaterializaram. Com todas suas maravilhas, a internet e a virtualização estão nos desconectando de nossos corpos, criando “cidades invisíveis” nos cabos que passam pelo fundo do oceano, por ondas que vão e voltam de satélites no espaço vazio e frio bilhões de vezes ao longo de um mero dia. Igual ao que estamos nos tornando aqui, espaços vazios.

O corte que faz pensar

abril 6, 2024

Ontem estávamos discutindo como o psicólogo pode atuar em instituições. Primeiro, parto do pressuposto de que o psicólogo é esperado contribuir para o “retorno ao normal”, seja isso numa escola, num hospital, numa empresa.

O psicólogo é um profissional da implementação da normalidade perdida. Porque toda instituição visa instituir um normal e garantir sua permanência.

Segundo, parto também do pressuposto de que há, intrinsicamente, uma tendência à lei do menor esforço em instituições. As soluções que dão mais trabalho são, em geral, preteridas. A força da gravidade dos hábitos economiza ações e pensamentos. Há, em certos contextos e níveis hierárquicos, uma tendência a simplesmente seguir o fluxo. Pensar diferente nem sempre é funcional. E nem sempre é necessário.

Terceiro, as instituições, em geral, não lidam bem com o fracasso, ou com tudo o que aponte para isso. Em vez disso, apegam-se a mitos e ideologias reforçadoras sobre sua função social, sobre “estamos fazendo o que é possível”, ou simplesmente mergulham no cinismo e outros mecanismos de defesa.

Por fim, as instituições vivem produzindo e reproduzindo discursos. Discursos refletem posições fixas, pressupostos implícitos, concepções pré-fabricadas, preconceitos, covardias variadas, presunções e fixação pela “tradição”. Discursos refletem a natureza de marionete e de ventríloquo de muitos agentes institucionais, pessoas comuns que, após um certo tempo e sob a influência do poder embutido nesses discursos, passam a reproduzir, sem perceber, algo que lhes é soprado como verdade.

O corte que faz pensar é, basicamente, uma interpretação. Sob medida e sob condições muito particulares, até mesmo “clínicas” (num sentido mais amplo do termo), o psicólogo impõe uma rachadura em aspectos nocivos dos discursos institucionais.

Mas, para fazer isso, para ser esse agente que propõe uma interpretação/corte, o psicólogo, ele próprio, precisa ter alguma independência relativa em relação aos mencionados discursos. Ele precisa se dissociar, minimamente, deles. E, mais do que isso, tal psicólogo tem de ter em mente, muito claramente, qual sua implicação, a que ou quem ele, genuinamente, serve.

Pois não se esqueça. A expectativa em relação a psicólogos é que eles tragam tudo e todos de volta à normalidade. Que contribuam para que os “imitadores de vozes” prosperem e saiam sempre ilesos.

***

Pessoalmente, acredito firmemente que as instituições, embora fundamentais e incontornáveis, são o reino do rebanho, dos fracos amedrontados, ou dos espertos que usam tais instituições em benefício de suas agendas ocultas. Não são, em sua natureza, espaços para autonomia, criatividade e para a manifestação da verdadeira individualidade. As pessoas têm medo da verdadeira individualidade. Talvez eu tenha.

Fim do mundo e propósito do trabalho

março 1, 2024

Assisti recentemente uma série animada, Carol and the end of the world (Netflix). Ela me foi indicada por um amigo que, como eu, estuda trabalho. O plot geral é o seguinte. O mundo está prestes a terminar. Um misterioso planeta gigante está em rota de colisão com a Terra, e acompanhamos a estória da protagonista, Carol, mais ou menos seis meses até a catástrofe.

A cada episódio vemos algo já bastante batido em produções apocalípticas desse tipo. Cada pessoa se entrega a realizar as fantasias mais malucas que você possa imaginar, e toda a estrutura societária de comportamentos prescritos é basicamente apagada. De fato, aqui também assistimos a um mundo sem fronteiras, limites, proibições, pre-conceitos, papéis esperados e assim por diante.

O cenário é de desolação: prédios abandonados, ruas vazias, um estado de quase-anarquia, só que sem baderna (o que é interessante). Uma terra pré-apocalíptica com uma surpreendente dose de convivialidade. Talvez a revolta, a desordem e a bagunça tenham ocorrido antes. Afinal, só temos acesso aos últimos seis meses. Não sabemos, pelo que me lembre, quando a realidade de que um planeta se chocaria com a Terra se tornou evidente.

Mas o áuge da série, e é por isso que a comento aqui, é o lugar que ela reserva para o trabalho. Imagine se soubéssemos que deixaríamos de existir dentro de seis meses. A última coisa que você consideraria seria trabalhar. E eis que, no meio do caos e da destruição, um prédio se destaca, imaculado, duas torres, incorporando a mais fina das engenharias de offices dos EUA.

Somos então apresentados a um escritório de contabilidade. Mais taylorista impossível. Mais impessoal impossível. Mais rotinizado impossível. Porém, é quando ela descobre esse último refúgio da corporate America que Carol se transforma. Ela parece encontrar novamente seu propósito de vida e seu sentido.

Os totens do ambiente corporativo, como uma máquina de fotocópia ou uma jarra de café, são elevados a um status de objeto de desejo para Carol. Todo o massacre da banalidade de um escritório contábil, com sua obsessão por relatórios fixados em casas decimais, é apresentado em reverso. O escritório é transformado num refúgio contra a falta completa de sentido diante de uma eminente extinção planetária. Diante de coisas grandes, como diria Nietzsche, o mais confortável é se fixar em coisas ínfimas.

Quando os gestores perguntam quem gostaria de continuar a trabalhar noite adentro fazendo hora extra, eles o fazem na forma de oferta, não de obrigação. Quer dizer, ficar de fora de fazer hora-extra era o que ninguém queria. Isso seria o desespero. Continuar trabalhando, como máquinas, era o que, paradoxalmente, fazia aquelas pessoas “humanas”. Entre aspas pois, na verdade, a robotização é criticada, e aos poucos vai sendo minada pelas iniciativas de Carol (por exemplo, ao lembrar do nome de cada funcionário). Mas aqui a robotização tem como base a incapacidade de reconhecer o fim do mundo, literalmente.

Porém, é preciso estar às vésperas do fim do mundo para se esquecer das questões fundamentais e mergulhar no trabalho, usando-o como um álibi, como um substituto, como algo que as pessoas fazem, mesmo não precisando (como na série), no lugar de fazer o que realmente importa? Pessoas que usam o trabalho como álibi são como Sísifo, quando este se preocupa com a tarefa de subir e descer a pedra, e não com o sentido mais amplo de sua própria condição: alguém castigado a esse trabalho repetitivo pela eternidade afora.

***

Dois colegas e eu estamos trabalhando numa ideia que pode explicar a questão acima. Trata-se de pensar no propósito do trabalho em dois planos possíveis. No primeiro, temos o propósito NO trabalho. Aqui, o trabalho é apenas uma dentre as várias esferas de vida de uma pessoa. Ter propósito nessa esfera em particular é importante ou mesmo fundamental. Afinal, passa-se muito tempo de vida nela. No segundo plano, temos o propósito DO trabalho. Aqui, trata-se de uma dimensão mais geral, envolvendo não um trabalho em particular (um emprego, uma ocupação, uma atividade), mas o propósito de ter de trabalhar no fim das contas.

No caso da série, o que vemos é uma ênfase no absurdo que é tomar o propósito DO trabalho de modo puramente automático. O trabalho é um álibi porque ele, em sua globalidade, apaga qualquer outra esfera de vida da pessoa. No caso da série, essas outras esferas são obviamente reelaboradas, pois diante da morte (sua, mas também do planeta inteiro), quais são as prioridades? Qual esfera de vida deveria tomar a dianteira? Realizar aqueles “projetos” que nunca foram realizados porque nunca havia tempo, já que só se trabalhava? Ou simplesmente mergulhar no niilismo, do tipo: Já que o mundo vai acabar, ‘que se dane tudo’?

Obviamente, o fim do mundo é só uma metáfora. Pois, no plano pessoal, por mais improvável que possa parecer no momento, nossa vida pode acabar a qualquer instante. Num piscar de olhos. A morte não é um “evento” solene, algo que só acontece após uma longa preparação, tipo uma festa de casamento ou uma formatura. A morte é banal, assustadoramente banal. Então, ela pode acontecer sem a menor pompa. Dessa perspectiva, é como se todos nós estivéssemos esperando pelo “fim do mundo”. É que não pensamos nisso. Claro, isso é até importante para nossa saúde mental.

O propósito DO trabalho é uma dimensão fundamental do significado do trabalho. Se as pessoas parassem realmente para pensar sobre ele, em vez de só se preocuparem com o propósito NO trabalho (“Ah, hoje tenho que terminar aquele relatório”, “Meu chefe me reconheceu hoje”, etc.), poderíamos ter uma mudança societária ampla. Na verdade, eu até acho que as pessoas pensam nele, só não de modo totalmente consciente. Uma forma de indicar que elas intuitivamente pensam (ou sentem) é o número cada vez maior de sofrimento, adoecimento, suicídio, apatia, desmotivação e depressão no trabalho. No fundo, tudo isso é sintoma, a mania de coisas não resolvidas de verdade voltarem a assombrar as pessoas.