O que uma mãe espera de seu filho?

abril 22, 2024

Tragedy in life starts with the bondage of parent and child

É com esse ditado que o diretor Yasujirō Ozu começa seu filme The only son, de 1936. Nele, uma mãe faz tudo o que pode para enviar o filho para a escola – mas não porque ela desejava, mas sim porque o filho, ainda criança, praticamente a forçou a isso. E ela banca a aposta do filho. Vende suas humildes posses (uma casa), e passa a viver no local de trabalho. Graças a esse sacrifício o filho vai, de fato, para escola e se forma professor. Após muitos anos sem vê-lo, a mãe decide lhe fazer uma visita, em Tóquio.

A partir daí vemos, nas expressões da mãe, um misto de desapontamento, frustração e resignação. O filho havia se casado. Tivera um filho. Porém, morava nos rebaldes de Tóquio, e trabalhava como um professor de matemática à noite, em um colégio que, ao que tudo indica, não tinha status algum e ainda lhe rendia um salário com o qual mal conseguia sobreviver.

Para receber a mãe em visita, o filho precisa emprestar dinheiro de um colega. Um dinheiro que não dá para quase nada. Em solidariedade, a esposa vende seu quimono para arranjar um pouco mais de recursos para que pudessem levar a mãe para passear. E assim o filme vai se desvelando, em preto-e-branco, com o drama da frustração recíproca se instalando em ambos, filho e mãe, forçando-os a se confrontar com a realidade e a ressignificar sua relação.

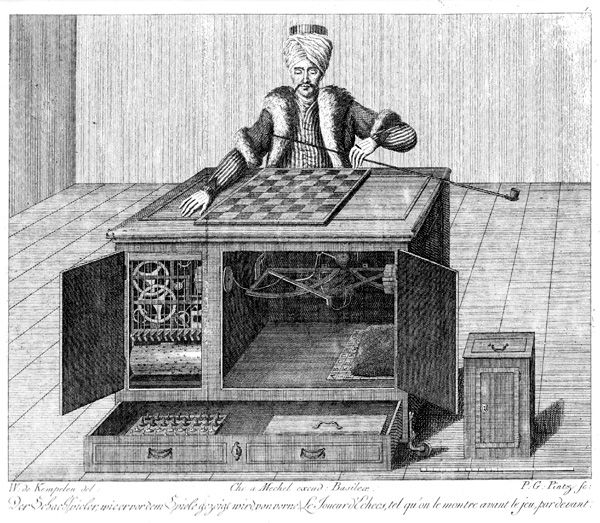

Cena do filme. No fundo, a representação de uma fábrica. O trabalho interligando esses dois seres, misturados como numa neblina. O trabalho como um fio a ligar a sociedade japonesa do pré-guerra?

O que uma mãe espera de seu filho? Que ele seja alguém. Que suba na vida. Que tenha condições não só de sustentar sua própria família mas, se necessário, também dar suporte aos pais que envelhecem. Desde o nascimento, uma série de expectativas vão sendo destiladas pelos pais sobre seus filhos. Há um arranjo em que, do sucesso de um, há o sucesso do outro. E vice-versa.

Às vezes, filhos seguem pela vida tentando provar algo para seus pais. Tentam perpetuar aquele sonho que lhes foi impingido desde mesmo antes de seu nascimento. O desejo de fazer os olhos dos pais brilharem. De fazer com que esses pais encham a boca ao falar das suas conquistas. O orgulho da família. O que deu certo. Aquele de cujo sofrimento e sacrifício dos pais emergiu, fazendo tudo valer a pena e ter sentido.

No jogo de expectativas mútuas, vamos formando nossa personalidade. É muito provável que os primeiros desejos surjam desse contexto de profunda vinculação afetiva entre a mãe e o filho. Ocorre que essa relação primitiva é tão forte que ela imprime uma direção ao espírito do filho. Com o tempo, essa direção vai se travestindo de outros desejos, alguns dos quais, de fato, originais – digo, realmente desejo de um ser singular capaz de decidir seu próprio destino. Muitos dos desejos, porém, seguem nas trilhas deixadas no inconsciente pela relação mãe-filho.

Os desejos dos pais, de uma mãe em específico, são por sua vez ecos de sonhos mais amplos. Refletem o espectro da cultura. Em certos contextos, pais chegam mesmo a burlar a lei para ter seus filhos aceitos em colégios de prestígio. Outros pais entram em desespero com medo de que seus filhos fiquem aquém das conquistas dos filhos de outros pais. Há o pavor, o temor, do fracasso dos filhos. Em outras culturas, como talvez as orientais, se deposita um rigor descomunal sobre os filhos, que devem ser como vigas que envergam mas nunca quebram, como se deles dependesse a existência moral da família. Um filho que “fracassa” traria a desgraça da vergonha, um elo frágil para uma estrutura social que se fantasia inquebrável.

***

Nossos pais podem ser nosso grande desafio, mas também nossas maiores fontes de aprendizado, um portal no tempo de nossa existência. São o acesso que temos àquilo que, na origem, era para ser nosso propósito, a razão de estarmos vivos. Eles têm o “blueprint” de nossa existência. Virar as costas para eles é só confirmar seu poder. Enfrentá-los é apenas jogar seu jogo. A reconciliação só será possível após o calvário da decepção, de onde então podemos emergir com alguma “síntese” provisória, com um projeto que tenha nossa genuína participação. Afinal, a vida começa no nascimento, não “antes” dele.

***

Comentário extemporâneo, mas ligado ao assunto: sou da opinião de que a humanidade resolveria muito de seus problemas relacionados à desigualdade social e “familicídios” (do tipo Succession – a série) se os governos mundiais simplesmente decretassem que toda e qualquer propriedade que um indivíduo acumulasse em vida deveria ser, necessária e completamente, doada antes da morte do indivíduo. Porém, com um detalhe: nenhum descendente seria autorizado a receber absolutamente nada de seus genitores.